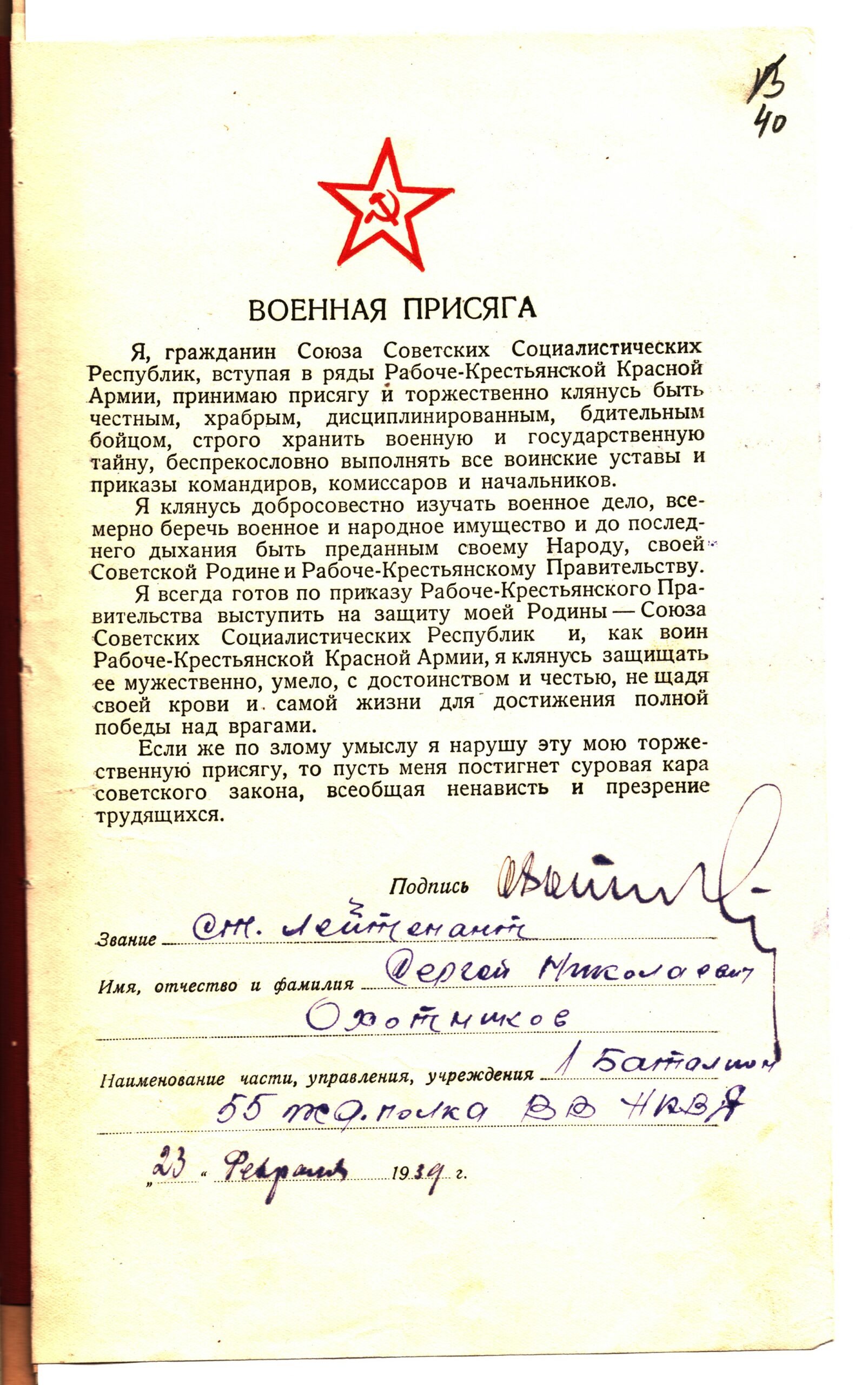

Государственная архивная служба ПМР к 23 февраля 2025г. представляет на сайте Государственной службы управления документацией и архивами ПМР документ месяца – Военная присяга от 23 февраля 1939 года старшего лейтенанта Охотникова Сергея Николаевича с личной подписью, 1 батальон 55 железнодорожного полка внутренних войск НКВД.

(Основание: ЦГА ПМР. Фонд № 1053, Опись № 1, Дело № 505, Лист № 40.).

Приведение к Военной присяге – событие знаковое в жизни каждого военнослужащего. Это именно тот момент, когда каждый солдат осознает свое предназначение и ту ответственность, которая легла на его плечи. Слова торжественной клятвы лаконичны и просты, но в них содержится вся суть воинского дела.

В январе 1939 г. текст присяги был приведен в соответствие с Конституцией СССР 1936 г. и было утверждено новое положение о порядке ее принятия. Согласно новому положению возвращалось название «Военная присяга» и устанавливался индивидуальный порядок ее принятия.

В феврале 1939 г. состоялось торжественное принятие присяги воинами Красной армии. В ней говорилось: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, комиссаров и начальников. Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».

Как показала жизнь, большинство советских бойцов и командиров оставались верными присяге до конца даже в обстановке суровых военных испытаниях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Документы командира Тираспольской погранзаставы, служившего в 25 – м Молдавском погранотряде, подполковника Охотникова С.Н. (21.06.1902 – 12.07.1984) находятся в составе Ф. 1053 «Республиканский военный комиссариат» в Центральном государственном архиве Приднестровской Молдавской Республики.

Подполковник Охотников фактически с первых дней советской власти в Приднестровье посвятил себя пограничной службе.

Охотников Сергей Николаевич родился 21 июня 1902 года в семье рабочего – каменщика г. Каменецк- Подольск, член ВКП(б) с июня 1926г. Отец в 1920г. в г. Каменецк- Подольск расстрелян белополяками за принадлежность его к партии большевиков.

С 1910 по 1914 г. учился в церковно-приходском училище, в декабре 1919г. добровольно поступил в Каменецк- Подольский краснопартизанский отряд. 3 июня 1920г., после освобождения г. Каменецк-Подольска от белополяков, ревкомом партии был назначен на должность сотрудника секретно-оперативной части политбюро по борьбе с контрреволюцией в г. Каменецк-Подольск. В апреле 1923 г. послан учиться на курсы командно-политического состава ГПУ г. Харьков. В 1925 г. послан учиться в Высшую пограничную школу ОГПУ СССР г. Москва.

В декабре 1920г, сразу после разгрома армии барона Врангеля, 51 дивизия под командованием командира Блюхера была переброшена в Одесскую губернию, где ей была поставлена задача охраны побережья Черного моря, демаркации границы с Румынией и борьбы с отрядами многочисленных бандформирований. Перед 153-й бригадой, в состав которой входил 25-й погранотряд, и где служил Сергей Николаевич Охотников, стояла задача охраны и обороны границы на участке от Тирасполя до Черного моря.

Приказом ГПУ УССР № 144 от 17 марта 1924г. все погранотряды были тогда подчинены погранвойскам ГПУ. На основании этого приказа Тираспольский и Рыбницкий погранотряды ГПУ были объединены в единый Тираспольский 25-й кавалерийский погранотряд, которому был выделен для охраны границы участок в 249, 2 км, охватывающий территории Дубоссарского, Григориопольского, Тираспольского и Слободзейского районов.

В 1927 г. был назначен на должность начальника пограничной заставы 25-го погранотряда г. Тирасполь. В сентябре 1931 г. переведен начальником погранзаставы 2-го погранотряда г. Рыбница. В сентябре 1932 г. назначен на должность помощника коменданта погранучастка по оперативной части того же отряда в м. Каменка АМССР.

История пограничных войск Приднестровья свидетельствует о беспримерном мужестве и героизме воинов в зелёных фуражках, их беззаветной верности Республике и принятой присяге. Пограничники первыми встречают врага лицом к лицу.

С первых дней войны и до 1 сентября 1941г. находился в действующей армии в составе 10 дивизии на Юго-Западном фронте. В октябре 1941г. был назначен на Центральный фронт на должность старшего адъютанта по охране тыла фронта г. Москва.

Трудные дороги жизни прошел Пограничник с большой буквы, подполковник Охотников. С первого до последнего дня прошагал по фронтовым дорогам Юго-Западного и Центрального фронтов, за что имел немало правительственных наград, среди которых ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медаль «За оборону Москвы», знак «Заслуженный работник НКВД».

После войны, уволившись в 1946 г. в запас с должности командира полка, он посвятил свою жизнь г. Тирасполю. Более 20 лет работал в кинофикации, директором кинотеатра им. Ткаченко с 1950 по 1954гг., с 1954 по 1961 гг. директором кинотеатра им. Октябрьской революции г. Тирасполь, был активным коммунистом и общественным деятелем, руководил кружком по изучению истории ВКП(б), был избран народным заседателем Нарсуда 1- го участка г. Тирасполь.

Умер 12 июля 1984г.

(Основание: Автобиография Охотникова С.Н.// ЦГА ПМР. Ф.1053. Оп.1. Д.505. Л.11; статья С. Зайченко «Об отце -пограничнике», газета «Приднестровье» от 11.09.2002.// ЦГА ПМР. Ф.1053. Оп.1. Д.505.)

Краткая историческая справка о Военной присяге

Военная присяга – церемониальная торжественная клятва, которую дает гражданин при поступлении (призыве) на военную службу в вооружённые силы государства. Традиция военной присяги существует с глубокой древности в вооруженных силах большинства государств мира.

Ритуал принятия и содержание военной присяги имеют глубокие исторические корни. Первые упоминание о клятве князю относится к IX веку.

Во времена Святослава клятва давалась князю перед каждым походом.

С момента появления первых законодательных и нормативных актов, регламентирующих военную службу, нашел отражение и воинский ритуал принятия военной присяги. Так, в “Уставе ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки…” (1607 г.) раскрывалась, в частности, сущность обряда “Военная клятва”.

Главный смысл военной присяги, текст которой содержался в “Артикуле воинском”, введенным в действие по указанию Петра в 1716 году, составляли требования хранить верность царю, “чинить послушание командирам”. Ярким, проникновенным действием выглядел и обряд принесения священного обета на службу Отечеству во времена Петра I. Проводился он следующим образом. В назначенный день подразделения выстраивались в парадном порядке. Торжественно, под барабанное сопровождение выносились знамена и штандарты. Солдаты и офицеры при оружии давали обещание служить добросовестно и “во всем поступать как честному, верному послушному, храброму солдату подлежит”. При этом присягавшие держали левую руку на Евангелии, а правую поднимали вверх в крестном знамении. После чего подписывали присяжные листы.

С первой четверти XVII века и до начала XIX века присяга должна была приноситься генералитетом в Военной коллегии, а офицерами и солдатами – “при полку или роте, при распущенном знамени”.

С лозунгом “За веру, царя и Отечество” русский солдат служил и сражался несколько столетий.

В Российской армии за столетия ее истории существовали различные варианты присяги.

22 апреля 1918 г. ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет) РСФСР принял декрет об обязательном обучении всех трудящихся военному делу и утвердил «Формулу торжественного обещания» воинов Красной армии, которую должен давать каждый вступающий в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) – первый единый текст советской военной присяги. Ее введение повышало чувство ответственности каждого бойца и командира за безопасность молодой Республики Советов. Текст торжественного обещания вместе с необходимым его разъяснением был тогда же, в 1918 г., напечатан в специальной личной «Книжке красноармейца».

В разъяснении к тексту присяги, в частности, говорилось: «Слушай товарищ! Изучи присягу перед тем, как подписать. На что ты призван, кто тебя призвал? Тебя призвал трудящийся народ, и дело, для которого ты призван, твое собственное дело.

Красная армия будет сражаться только с теми, кто дерзнет противиться воле рабочего народа, что захочет отнять у него землю, и все достояние и накинуть на его шею рабскую петлю.

Она будет защищать тебя и твоих братьев. Ей служить – служить и всему рабочему народу, ей изменить – предать народ. Ее враги – твои враги. Ее победа – твоя победа, а поражение ее – твоя погибель. Она – ты сам. Служи ей, как самому себе».

В марте 1922 г. ВЦИК установил единый для всей армии и флота – День принятия присяги – 1 мая. Был установлен и порядок ее принятия. Бойцы давали клятву коллективно, в строю, во время парада. Представитель центральной или местной власти, уполномоченный для приведения воинов к торжественному обещанию, кратко разъясняет сущность присяги, а затем громко зачитывает ее текст. Военнослужащие, держа винтовку в положении «на руку», повторяли за ним вслух каждое слово торжественного обещания.

Немалое символическое и воспитательное значение имели в проведении ритуала воинские атрибуты. Развернутое знамя, оружие, торжественное построение давали почувствовать присягающему свою причастность к войсковому товариществу и личную ответственность за защиту Отечества.

В сентябре 1923 г. в текст советской Военной присяги внесли изменения с учетом образования в декабре 1922 г. Союза Советских Социалистических Республик.

В январе 1939 г. текст присяги был приведен в соответствие с Конституцией СССР 1936 г. и было утверждено новое положение о порядке ее принятия. Согласно новому положению возвращалось название «Военная присяга» и устанавливался индивидуальный порядок ее принятия. В соответствии со статьями 132 и 133 новой Конституции СССР, принятой в 1936 году, Президиум Верховного Совета СССР утвердил новый текст военной присяги и новое Положение о порядке ее принятия. И если текст военной присяги не претерпел существенных изменений, то порядок ее принятия изменился коренным образом. Начиная с 1939 года, военная присяга, принимается уже не коллективно, а индивидуально каждым воином. Принимающий присягу в торжественной обстановке перед строем части зачитывает вслух слова воинской клятвы и скрепляет ее свой подписью. По нововведению считалось, что это еще больше повысит личную ответственность воинов перед Родиной и Советским Правительством за выполнение требований военной присяги.

23 февраля 1939 года, в день 21-й годовщины РККА и РККФ, весь личный состав вооруженных сил принял военную присягу, руководствуясь новым Положением.

Впоследствии текст военной присяги изменялся и утверждался Указами Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1947 г. и от 23 августа 1960 г.

В 1975 г. было утверждено новое Положение о порядке принятия Военной присяги. В основном этот документ повторял Положение 1947 года, только срок принятия присяги впервые с 1939 г. был сокращен для молодых солдат и матросов с двух до полутора месяцев.

Текст ныне действующей Военной присяги утверждён в ст. 40 Федерального закона Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Текст Военной присяги, действующей в Приднестровской Молдавской Республике, утвержден Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 декабря 1991 года № 45.

Документы, рассказывающие об истории военной присяги в РККА и свидетельствующие, что принятие присяги на верность Родине является славной и нерушимой традицией наших вооруженных сил хранятся в Российском государственном военном архиве.

(Основание: Нагаев И.М. РГВА/ Из Публикации Федерального архивного агентства).